2024年01月16日

カラダとケガ⑱スポーツ編vol12

こんばんは、整骨院プライドの島袋です!

本年もよろしくお願いします!

今回は、「前十字靭帯損傷」について話していきます!

スポーツしている方はよく耳にする症状だと思います!

是非この機会にこの投稿を参考にしてみて下さい!

「前十字靭帯損傷」について

•前十字靭帯とは?

•原因とは?

•症状とは?

•予防&治療

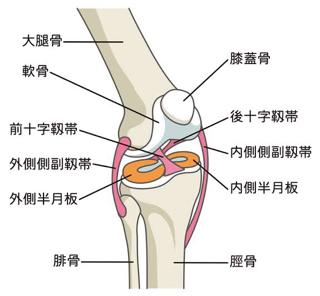

<前十字靭帯とは?>

膝関節に関与する靱帯のことを指します。

まず前十字靭帯とは、大腿骨外側顆の内側面後上方部〜脛骨関節面中央やや前方につく靱帯です。

簡単に言うと太腿の骨と脛の骨を結ぶ強固な靱帯になります。

脛の骨が太腿の骨に対して前方に出ない様に制御し、膝の俊敏な動きや安定感などの役割をしています。

この靭帯が断裂する事により、膝の安定性が破綻し歩行が困難になり日常生活にも影響をきたします。

断裂してしまうと手術でしか治せないため病院の先生との話し合いが必要になります。

<原因とは?>

代表的にはジャンプの着地、急な動作切り返し、他の選手との衝突などが挙げられます。

よくコンタクトスポーツやジャンプスポーツに起こりやすい怪我になります。

また膝の関節のアライメントや運動環境によっても損傷の確率が変わります。

ニーイントゥーアウトという損傷しやすい脚の肢位があり、その脚の肢位が癖付いたまま運動や日常生活を過ごす事で損傷しやすくなります。

その形になるのにも原因があり、筋力低下や関節の可動域制限などが関係するため普段からのセルフケアやウォーキングなどの適度な運動が必要になります。

運動環境では、運動シューズや練習場所などといった内容が挙げられます。

<症状とは?>

大きな負担が膝にかかり損傷する事が多いため、受傷時は激しい痛みが出るのが特徴です。

スポーツ中では、膝の激痛や不安定感が出るのもありプレーを継続する事は不可能になる事がほとんどです。

断裂した際には「ブチッ」と音がし、膝に力が入らなくなり、関節内で出血が起き徐々に腫れが出てきます。

ひどい場合には前十字靭帯の他に半月板や内側側副靱帯も損傷してしまうため上の症状に当てはまる際はすぐに病院での検査をした方がいいでしょう。

慢性的な症状としては、痛みや腫れは徐々に引きますが治ったわけではありません。

放置してしまうと歩行中に膝崩れが繰り返し起こる様になり、それにより半月板損傷や変形性膝関節症などの二次的損傷にも繋がりやすくなるため放置せず整形外科への受診をお勧めします。

<予防&治療>

予防:急な動作やスポーツ中での相手との接触により起こる事がほとんどでもあるため未然に防ぐ事は難しいと考えます。

ですが先程お話しさせて頂いた、脚の肢位はトレーニングや日頃のストレッチや筋膜リリースで改善させる事ができるため一度近くの整骨院やトレーニング施設に相談すると良いでしょう。

治療:基本的には手術になります。

他の組織を用いて前十字靭帯を再建をする方法があります。

一般的には、腿裏の半腱様筋腱や膝蓋靭帯の一部を利用する事がほとんどです。

その際に筋力は低下してしまいますが、しっかりリハビリを行うことで回復するため安心して下さい。

また医師と手術の話をする際にスポーツの有無を問われ、そこでの返答によっても術式が変わってきます。

手術後はリハビリが大事になります。

手術して靭帯が繋がったからといってすぐに復帰できるわけではありません。

最低でも半年は復帰にかかり、スポーツへの完全復帰には一年かかると言われています。

簡単に考えてしまうと再断裂のリスクが高くなるためしっかりリハビリに時間をかけ再発防止に努めるといいと良いでしょう。

また保存療法で経過観察をする際は、前十字靭帯断裂のみの診断であれば不安感はありながらも普段のように運動できるケースもあり、その際は放置するのではなく二次的損傷を起こさない為にも、リハビリやトレーニングで筋力を落とさない様に取り組む事が大事になります。

もしどの様な対応をしていいか分からない場合は自身での判断ではなく、病院の先生やトレーナーに相談すると的確な判断をし誘導してくれるので近くの病院や整骨院に行くことをお勧めします。

最後まで見て頂きありがとうございます!

今回は膝関節の中でも一番損傷の多い靭帯損傷について話しました!

実際に自分が経験した損傷でもあるので、より具体的な事に対してはお気軽にご相談ください!

今回から再度更新していくので次回の投稿も是非見て下さい!

2023年06月14日

カラダとケガ⑰スポーツ編vol11

こんにちは、整骨院プライドの島袋です!

今回は、「テニス肘」について話します!

この症状は日常生活でも良く起こりうる症状の一つでもあるため是非この機会に覗いてみて下さい!

「テニス肘」について

•テニス肘とは?

•症状とは?

•原因とは?

•予防&治療

<テニス肘とは?>

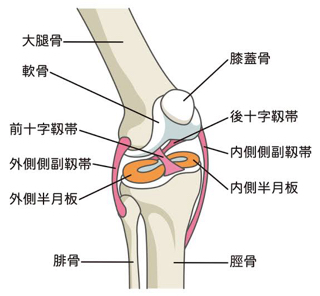

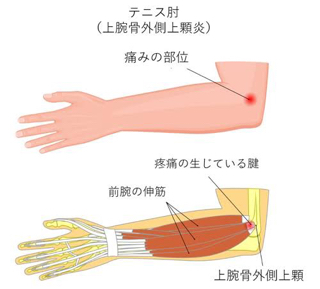

テニス肘とは、別名「上腕骨外側上顆炎」といいます。

テニスをしている人に多く、またテニス以外のスポーツや日常生活でも発症します。

一度この症状になると治りにくく、仕事やスポーツをその状態で続けてしまうとより悪化する原因にもなり治りにくい状態になり得ないため注意が必要になります。

なので、かかりつけの病院や整骨院に一度相談する事をお勧めします。

<症状とは?>

物を握る際の痛み、肘の曲げ伸ばしでの痛み、押した痛み、熱感などもあります。

痛みがありながらもスポーツや日常生活を続ける際は痛みは伴う事が多いです。

安静にせず痛みを放置したら痛みが軽減するものではなく使い続けるとより症状は悪化すため注意が必要です。

<原因とは?>

手元をよく使うスポーツや仕事が主になります。

使いすぎや慣れない動作を行ったきっかけで痛みが出ることもあります。

ですがはっきりとした原因はないと言われています。

いつ行ってもおかしくない症状でもあるため日頃からのケアが必要になります。

<予防&治療> 予防:日頃から適度な運動を行うが大切になります。

症状を起こすきっかけが、急に重いものを持ち上げたり、慣れない事を行う事で発症しやすいです。

なので日頃から運動やトレーニングを行う事でその状況に対応でき症状が発症するリスクが減るため無理のない範囲で行う事を勧めます。

また、少しでも違和感や痛みが出た際には症状が悪化する前に安静にするなどの対応をする事が大事です。

治療:基本的に保存療法で経過を見る事が多いです。

痛みの度合いにもよりますが、ひどい場合には病院での注射を打つと緩和する事ができます。(症状の落ち着き方には個人差があります)

軽度の症状であれば整骨院などでも治療は可能です。

また、ご自身での対応としてはアイシングをし痛めた腕を極力使わず安静にする事が大事になります。

すぐに痛みが落ち着くわけではありませんので継続して行うと良いでしょう。

再発予防としては、無理のない範囲で筋力強をすると良いでしょう。

最後まで見て頂きありがとうございます!

今回はスポーツをする方から日常生活を過ごしている方にも起こりうる症状になるため、是非この機会に参考にして頂き予防や改善への対応をしてみて下さい!

次回の投稿も是非みて下さい!

2023年05月25日

カラダとケガ⑯スポーツ編vol11

こんにちは、整骨院プライドの島袋です!

今回は、「腰椎分離症」について話していきます!

聞いたことや実際になった方もいられるかと思います!

今回の投稿で悩み解決や新たな知識を知って頂けるといいかと思います!

「腰椎分離症」について

•腰椎分離症とは?

•原因とは?

•症状とは?

•予防&治療

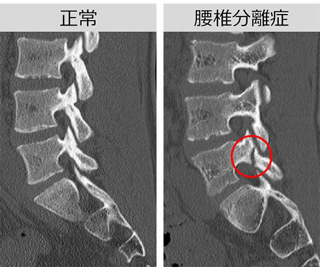

<腰椎分離症とは?>

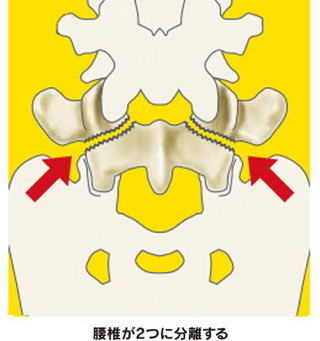

いわゆる腰椎の疲労骨折の事を指します。

成長期の学生に多い症状になります。

スポーツや運動をしている学生に多い傾向があります。

学生で腰の痛みがある方は一度病院や行きつけの整骨院などに行く事をお勧めします。

痛みを放置して症状が進行すると生涯腰痛と共に過ごす事にもなりかねない為注意が必要です。

<原因とは?>

疲労骨折とも言われるのもあり、使いすぎや動きすぎにより発症します。

腰を伸展、回旋させる動作が多いスポーツは発症がしやすいと考えます。

また運動だけが原因ではなく、日常生活での不良姿勢や不良姿勢のまま運動をすることで発症する事もあります。

猫背姿勢や反り腰、内巻き肩などが挙げられます。

<症状とは?>

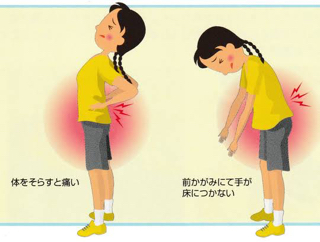

運動中の痛み、座位での痛み、腰を反る動作などの動作で痛みが出ることが多いです。

また両側、片側と症状があり、野球の投球やバレーのスパイクなどの利き手をよく使う方に関しては、

片側の症状になる事が多いです。

両側の症状になるとすべり症へと発展しやすく、発症すると脊髄などにも影響を出す事もあるため注意が必要です。

<予防&治療>

予防:分離症があっても日常生活を問題なく過ごせている方もおられます。

体幹強化などを行い症状悪化に努めるといいでしょう。

治療:保存療法でまずは様子を見ることが多いかと思います。

安静、体幹強化を指示されるかと思います。

腰椎の動きを制限させるために基本的にコルセットを処方されることが多いです。

場所によってはギプスをするところもあるかと思います。

それにより骨癒合を図ります。

初期段階であれば癒合する確率が高いためしっかり安静にする事が大事になります。

固定されているからといってスポーツなど負荷の大きい動作を行うと症状が進行する原因になるため注意が必要です。

試合が近い、最後の大会などで動かざるおえない人に方に関しましては担当医師や先生と要相談になります。

リスクなどずべて知った上で行う事が大事になるためしっかりと話合いましょう。

最後まで見て頂きありがとうございます!

今回は実際に身近に起こる症状を伝えました!

周りに怪しい方や同じ症状がいる方は是非参考にしてみて下さい!

次回の投稿も是非みて下さい!

2023年05月24日

カラダとケガ⑮スポーツ編vol10

こんにちは、整骨院プライドの島袋です!

今回は、「アキレス腱炎」について話していきます!

スポーツを行っている方はよく聞く言葉だとお思います。

是非この投稿でどのような症状かを知って頂けるといいと思います!

「アキレス腱炎」について

•アキレス腱炎とは?

•原因とは?

•症状とは?

•予防&治療

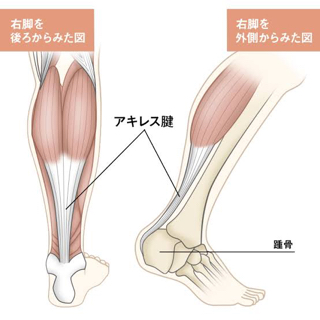

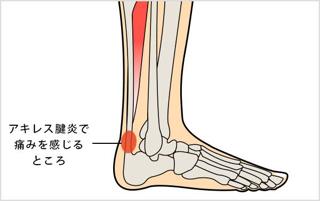

<アキレス腱炎とは?>

アキレス腱が過敏な状態にり、スポーツや日常生活など様々な動作がいたくなってしまう状態です。

特に走ることが多い競技をする人に多いのですが、それだけではなく日行生活のみの方もアキレス腱炎になる人もいます。

アキレス腱炎は放っておいて簡単に治る事もありますが、なかなか治らずに時間が経過する事も少なくありません。

症状がうまく軽減しない方は一度専門の医療機関に受診する事をおすすめします。

<原因とは?>

スポーツをする方に多く、剣道や陸上、ジャンプスポーツなどが挙げられます。

繰り返しかかる負荷がきっかけで痛みが出る事が多いです。

また、足部の元々の形状や、ケガにより二次的損傷にもなる事も少なくありません。

ですが、一番はセルフケア不足が痛みを出すきっかけになる事が多いです。

ケアのお話も後ほどお伝えしていきます!

<症状とは?>

走る時、つま先立ち、座位からの立ち上がりの動きだしなどで痛みが出ます。

ふくらはぎから踵にかけて痛みを感じることが多いです。

また、アキレス腱を触れると痛み以外に腫れている事もあります。

ですが、上記の症状だからアキレス腱炎とすぐ決め付けるのではなくしっかり医療機関に受診してしっかり確認してもらいましょう。

<予防&治療>

予防:ストレッチや筋膜リリースが大事になります。

いわゆる筋肉の柔軟性が大事になると考えます。

腱は一般的に筋肉と違い収縮したり伸びたりを意図的に行えません。

筋肉の収縮やストレッチに合わせて腱は動きます。

ですので、筋肉が硬くなり動きの制限があるまま運動などを行うと腱に負担がかかり炎症が起きます。

また関節にも負担をかける事もあるため注意が必要です。

治療:基本的に保存療法になる事が多いです。

基本的にアイシング、安静の指示が多かとお思います。

安静にすると痛みは引きやすいですが、治ったからと言って運動を再開すると再発する可能性があります。

なので治療でも、電気やアイシングなどだけなく運動療法も必要になります。

一度炎症が出るとすぐに治るとは限りません。

どのような症状も長い目で見ていく事が大事になります。

もしかすると体のバランスが悪くて痛みが出ていることも考えられるので、そこは専門の医療機関に相談することをお勧めします。

最後まで見て頂きありがとうございます!

今回もスポーツ外傷についてお話しさせて頂きました。

治りにくい症状の一つでもあるためしっかりとした治療内容が大事になります。

是非今回の投稿を参考にしてみて下さい!

次回の投稿も是非みて下さい!

2023年05月07日

カラダとケガ⑭スポーツ編vol9

こんにちは、整骨院プライドの島袋です!

今回は、『有痛性外脛骨』について話していきます!

中々普段聞かない内容だと思います。

是非この機会に知って頂き参考にして頂けると嬉しいです。

『有痛性外脛骨』について

•有痛性外脛骨とは?

•症状とは?

•原因とは?

•予防&治療

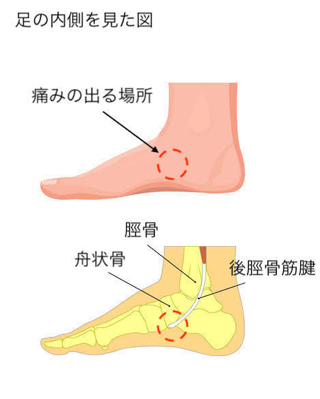

<有痛性外脛骨とは?>

足の舟状骨内側にある過剰骨のことを指します。

その舟状骨は内側アーチ(土踏まず)を形成する骨になります。

この骨には様々な筋肉が付着いるため足の構造で大切な部位になります。

また先天性なものもあり両側性が多いです。最初から痛みがある訳でありません。

日常生活を過ごしている上では痛みは出る事は少ないですが、運動をしている人に多い傾向があります。

<症状とは?>

舟状骨の部分に運動痛、腫れ、押した痛みなどがあります。

またその部分にストレスが強く加わるのもあり、付着している筋肉も炎症を起こすこともあります。

つま先立ちで痛がるので症状の確認で行うといいと思います。

<原因とは?>

運動を繰り返し(オーバーユース)行うと発生しやすい。

痛みの出方も徐々に繰り返しで起こるため、捻挫などの足の怪我がきっかけで痛みが出ることもあります。

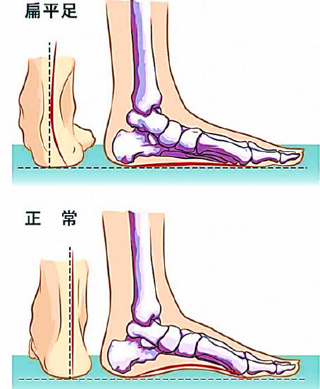

また、筋肉の柔軟性低下や筋力低下、元々の足の形状により起こることも多いです。

筋力低下や柔軟性低下では内側アーチの消失の原因になります。

足の形状で代表的なのが、扁平足などが挙げられます。

これらにより有痛性の症状が発症します。

<予防&治療>

予防:運動後のストレッチや筋膜リリースが重要になります。

また、扁平足や回内足の方に関しましてはインソールや土踏まずを形成している筋肉強化を行うことをお勧めします。

運動を行なっている方に限らず、日常生活やお仕事でも負担が足には負担がかかるため予防として行うといいでしょう。

治療:基本は保存療法となります。

痛みが繰り返し起こる症状ですが骨成長が停まると痛みも自然治癒する事もあるため保存療法で見るといいと思います。

繰り返し症状を繰り返す方や早期改善を望む方は手術的療法もあります。

ですが、すぐに手術をする前に改善方法がたくさんあるためまずは保存療法で改善させることをお勧めします。

例えば、土踏まず(内側アーチ)が低下することで本来地面と接触をしない部分が繰り返し刺激され炎症が起きるため、

まずは土踏まず形成、足部筋力強化・柔軟性の獲得が必要になります。

やはりすぐに結果が出ないのが難点です。そこは地道に直すことが再発防止にもなるため繰り返し行うことが大事になります。

最後まで見て頂きありがとうございます!

今回もスポーツをしている方に起こるような症状でした。

是非知識として参考にして頂けると嬉しいです!

また、改善方法やその他ご質問やご相談はお気軽にお問い合わせ下さい!

次回の投稿も是非見て下さい!

2023年05月07日

カラダとケガ⑬スポーツ編vol8

こんにちは、整骨院プライドの島袋です!

今回は、『シンスプリント』について話します!

よく聞くスポーツ外傷のひとつだと思います!

この投稿を見て周りにこの症状がいる方は是非参考にして見て下さい!

『シンスプリント』について

•シンスプリントとは?

•症状とは?

•原因とは?

•予防&治療

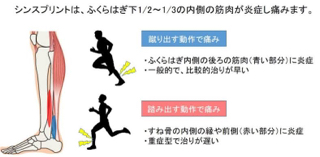

<シンスプリントとは?>

シンスプリントとは、脛骨過労性骨膜炎の事をいいます。

下腿に起こる代表的なスポーツ障害であります。

一般的に運動をしてる方を中心に発症することが多いです。

よく両脚に発症する事が多いが、片脚の場合もある。

疲労骨折とよく症状が似ているためしっかり見極める事が大切です。

<症状とは?>

脛骨遠位内側に運動中や運動後、圧痛、腫脹、熱感などの症状があります。

痛みとしてズキズキした痛みがあります。

腫脹や熱感がある時は炎症は強いと言えるでしょう。

最初は痛みはあるが運動ができる状態でもあるため放置する事が多いです。

ですが、自然には痛みが引かない症状でもあるため放置したまま運動を続けると、

より炎症を強くするだけでなく二次的損傷を起こす原因になります。

なので痛みが出た際は無理せず病院やクリニック、整骨院に一度相談して見て下さい。

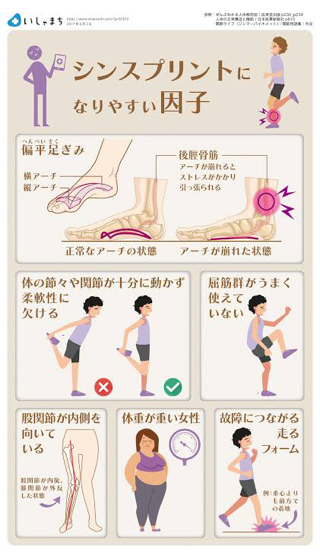

<原因とは?>

代表で挙げるとすると、過度な運動(オーバーユース)により起こります。

そのほかにも、元々の足の形や、筋力低下、筋の柔軟性低下などがあります。

また運動する環境からも影響すると言われており、

硬いグランドや運動靴が原因で症状が発症する場合もあります。

なので靴選びも大事になる為しっかり履いて自分に合っているかの確認をする事が大切です。

<予防&治療>

シンスプリントは一度発症すると痛みを軽減させるには困難になります。

なので発症する前の予防が大切になります。

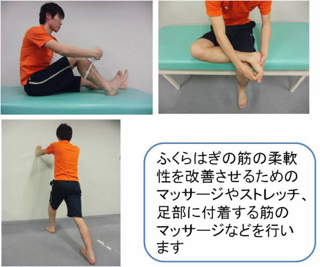

予防:筋力強化・ストレッチや筋膜リリースなど体のケアが特に大切になります。

また足の形に関しましては靴のインソールなどがオススメです。

治療:保存療法で経過を見る事が多いです。

基本RICE処置がメインになり、手技治療や運動療法なそのリハビリが大切になります。

痛みがひどいケースではまずは安静にする事がメインになるため、そこで痛みが引くケースもあります。

そこで痛みが引いたからといって運動を開始してしまうと再発してしまうためしっかりリハビリが必要になります。

また、安静にしている時期が長いと筋力低下の原因にもなるため負担をかけないような筋力強化も必要になります。

最後まで見て頂きありがとうございます!

今回の投稿も参考にして頂き、現場や自宅のアプローチで活用して頂けると嬉しいです!

また、分からないことや質問などはいつでもお気軽にお問合せください!

次回の投稿も是非見て下さい!

2023年04月17日

カラダとケガ⑫スポーツ編vol7

こんにちは、整骨院プライドの島袋です!

今回は、『グロインペイン』について話します!

奄美では中体連や高総体も近くにあるため、是非この投稿で怪我についての知識への

参考にして頂けると嬉しいです!

『グロインペイン』について

•グロインペインとは?

•症状とは?

•原因とは?

•予防、治療

<グロインペインとは?>

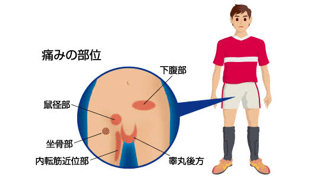

鼠蹊部痛症候群の事を言います。

鼠蹊部(グロイン)と表す。またこの曖昧な表現でもあるため、

明確にどこの部分が損傷しているのかが特定しにくく難しい所でもあります。

多くは筋肉などにより負担がかかる事で起こる事が多いと考えている。

鑑別障害:恥骨結合炎、内転筋付着部炎、鼠蹊ヘルニア(スポーツヘルニア)など

<症状とは?>

押した痛み、運動痛、時には下腹部や内腿にまで痛みが放散する場合があります。

慢性化すると鼠蹊部が常に痛みます。

方向転換やキック動作で痛みが出やすく、可動域制限や筋力低下も見られます。

<原因とは?>

脚の怪我後やオーバーユース(使いすぎ)により筋力低下や柔軟性低下、拘縮が起こり

痛みとなり発症すると考えられている。

股関節周囲、骨盤周囲、鼠蹊部に繰り返しストレスがかかり炎症となる。

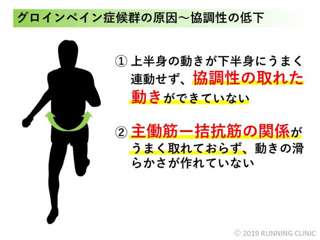

また、スポーツなどで起こる事が多く、体の協調性のバランスが崩れることも原因の一つである。

例:サッカーで例えるとボールを蹴る際に、体幹部と股関節の動きがバラバラに動くとうまくボールを蹴れず、それでもプレーを継続すると各関節に負担がかかり炎症が出て痛みとなり発症する。

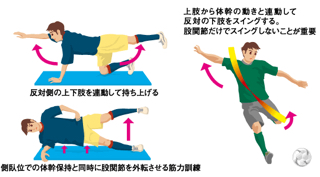

<予防、治療>

予防:ストレッチや筋膜リリースによる筋肉の柔軟性を獲得すること

体の筋肉の硬さから協調性が低下する場合もあるため重要になる。

治療:まずは保存療法が適応される。

スポーツを一時休止し、患部の安静、アイシングを行い痛みを軽減させます。

しかし、痛みが消えたと言ってすぐに復帰をすると再発の原因になります。

そこでリハビリが大事になります!

まずは、筋力強化をすると良いでしょう。(急に負荷のかかる内容は行わないこと)

その後は少しずつ荷重をかける動作を行いリハビリを進めると良いでしょう。

また人に回復が異なるためそこは自分に合った内容をこなす事が早期復帰の近道である。

最後まで見て頂きありがとうございます!

今回も前回同様に『ケアの大切さ』を知って頂けると嬉しいです!

スポーツ外傷の中でも多く見られるものだと思いますのでそこは参考にしてみて下さい!

次回の投稿も是非みて下さい!

2023年04月16日

カラダとケガ⑪スポーツ編vol6

こんにちは、整骨院プライドの島袋です!

今回は、『ランナー膝』について話していきます!

前回に引き続きスポーツ外傷について話していきます!

『ランナー膝』について

•ランナー膝とは?

•症状とは?

•原因とは?

•予防、治療

<ランナー膝とは?>

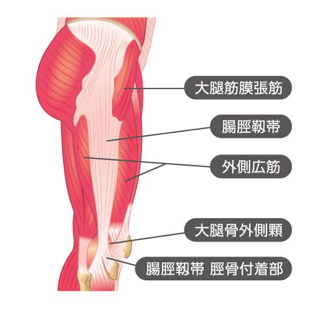

ランナー膝とは、腸脛靭帯炎の事を言います。

よくランニングなど走る事が多い人に発生しやすいのもありランナー膝と呼ばれている。

腸脛靱帯とは?

→臀筋と太ももの筋肉〜脛の骨まで付いている筋膜様組織のことです。

<症状とは?>

大腿骨外顆周辺に痛みがあります。

押した痛み、曲げ伸ばしでの痛みなどが見られます。

痛みが出始めた頃は、ランニング中に痛みがでて休むと落ち着くよいうな症状なのですが、放置してしまうとなかなか痛みが落ち着きにくくなり日常生活にまで影響が出始めます。

なので自己判断せず、病院やクリニック、または整骨院などに一度相談してみて下さい!

<原因とは?>

屈伸動作を繰り返すことにより、腸脛靱帯が大腿骨外顆とこすれて炎症が起こり痛みが発生します。

オーバーユース(使いすぎ)、過剰なランニング時間や距離、柔軟性不足、休養不足など要因は様々です。

また、硬い靴やO脚などが原因で炎症が起きる場合があるため要注意です。

<予防、治療>

予防:筋肉の柔軟性を獲得する事が大事になります。例えば、ストレッチや筋膜リリースなどが良いでしょう。

治療:急性期だと炎症があるため、まずはRICE処置で対応します。

安静とアイシングはより大事になります。

炎症ある中で無理に動かすと痛みが強くなるため気を付ける

少しずつ症状が軽減したら、ストレッチや筋膜リリースを行い緊張状態を軽減させる。

回復傾向が見られたら、筋力強化などを行い再発防止に向けて取り組む。

少しずつランニングなども取り入れて行う。

最後まで見て頂きありがとうございます!

ここで伝えたいことは、「ケアの必要性」や「症状の対処法」になります。

今回の投稿もぜひ参考にして頂けると嬉しいです!

分からないことや症状の相談などお気軽にお問い合わせ下さい!

次回の投稿も是非見て下さい!

2023年04月03日

カラダとケガ➉スポーツ編vol5

こんにちは整骨院プライドの島袋です!

今回は、『ジャンパー膝』について話していきます。

前回に引き続き成長期の膝の症状について話していきます。

『ジャンパー膝』について

•ジャンパー膝とは?

•症状とは?

•原因とは?

•対処法とは?

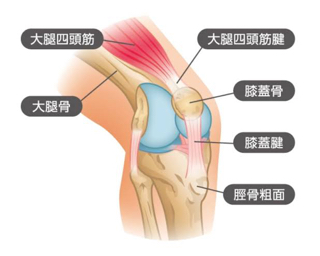

<ジャンパー膝とは?>

一般的には、膝蓋靭帯炎と言われます。

バレーボール、バスケット、陸上競技の跳躍系などのスポーツ選手に多発するため『ジャンパー膝』と呼ばれています。

ジャンプやランニングで膝蓋靱帯に膨大な負荷が繰り返しかかる事で症状が出る。

(ジャンプ時:約1130kg、ランニング時:約680kg)

そこで靱帯に炎症や循環障害が起き痛みになります。

<症状とは?>

膝蓋骨(お皿)の下に圧痛、運動時痛などが主な症状である。

皮膚の色は変わらず、膝蓋靱帯部に腫脹が見られる。

スポーツ後に痛みが増す事が多く、靱帯部分を押すと運動前より痛みは強くなっています。

ですが、ジャンプやランニングが全くできないわけでは無いため、管理が必要になる。

慢性的な症状は痛みを引きずる事が多いためより注意が必要

<原因とは?>

太ももの筋肉の『大腿四頭筋』が原因になります。

大腿四頭筋はお皿の上付着するのですが、その延長線としてお皿を超えて靱帯となり脛の骨に付着します。

ジャンプやランニングなどの繰り返し動作により筋肉に疲労が蓄積し、靱帯に負担がかかり起こります。

<対処法とは?>

①痛みの対応

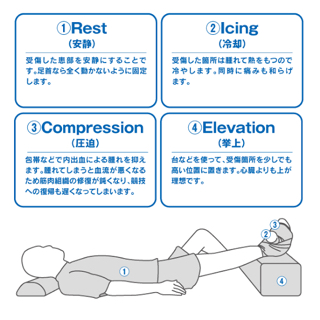

ジャンパー膝は、使い過ぎにより起こる症状でもあるためRICE処置をおすすめします。

痛みがありながらもプレーは行えるのですが、それだとより悪化させる原因にもなるため一番は『安静』をすすめます。

ですが、上半身は元気なのでそこはトレーニングや専門種目のスキルアップの練習などを行うといいでしょう!

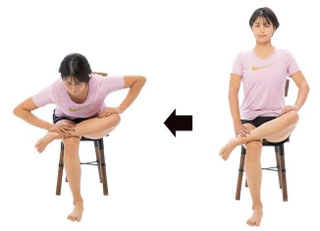

②ストレッチ

原因である大腿四頭筋のストレッチや筋膜リリースが有効です。

練習後や自宅でのセルフケアとして約20〜30秒を3回ほど休みつつ行うと良いでしょう。

(※痛みが出ない範囲で行う事が大事)

目的としては大腿四頭筋の柔軟性を良くする事で、膝蓋靱帯への負担を軽減させるため。

③筋力トレーニング

筋力強化に関しては、予防の話になります。

痛みが出て行うとより炎症や痛みを出してしまう原因になりかねないです。

日量生活やスポーツでは一番使われる筋肉と言っても過言でないでしょう。

なので普段から鍛えることがスポーツのパフォーマンス向上にも繋がり、またケガ予防にも繋がるため大切になります。

重い錘を持ち上げたり、筋肉に負担をかけるやり方をしてしまうと逆効果になるため専門分野の方に一度相談してみて下さい!

最後まで見て頂きありがとうございます!

今回も前回に引き続きスポーツ現場で多い症状を投稿させて頂きました!

少しでも参考になると良いかと思います!

次回の投稿も是非見て下さい!

2023年03月26日

カラダとケガ⑨スポーツ編vol4

こんにちは、整骨院プライドの島袋です!

今回は、『オスグッド』について話します!

小学生のお子様がいる方は今回の投稿を是非参考にしてみて下さい!

『オスグッド』について

•オスグッドとは?

•原因とは?

•症状とは?

•対処法とは?

<オスグッドとは?>

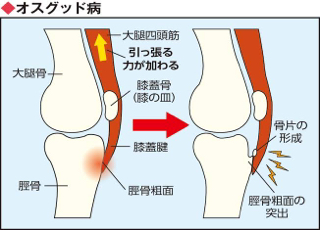

まずオスグッドとは、『オスグッド・シュラッター病』とも言われます。

成長期の小学生〜高校生までのスポーツ選手に多く発生します。

また、発生の多くはバレーボール、バスケットボールなどのジャンプ動作の多い競技を中心に、

陸上競技、野球、サッカーなど様々な競技にみられます。

<原因とは?>

太腿前にある『大腿四頭筋』という筋肉の付着部が膝の下にあり、ジャンプ動作などによりその部分に繰り返しの刺激が

加わることで炎症が起き、成長過程の骨が隆起してくる様になる事で起こります。

{Point}

『体を動かす仕組み』

運動により筋肉が収縮し骨を引く力が生まれることで関節は動きます。

そこで筋肉の骨を引く力が強くなってしまうと骨に大きな負担がかかり炎症が起き、痛みや腫れが出ます。

なので、骨より筋肉が強い成長期の選手たちは、骨が炎症や隆起が起こりやすくなります。

<症状とは?>

膝のお皿の骨の下へ、3〜4本分の指を横にした位置の痛みと腫れ(骨の隆起)を主体とする症状が

軸脚、または両側にできます。

症状を放置してしまうと、スポーツだけでなく歩行や屈伸動作など日常生活に支障をきたす場合もありますので

対処が必要になります。

<対処法とは?>

対処法としてまずは、原因でもある大腿四頭筋の柔軟性を出すために筋膜リリースやストレッチを行うと良いでしょう。

また、炎症がある際はRICE処置も効果的です。(カラダとケガ⑤で投稿)

ですが、沢山の方が原因は膝にあると考えてしまうかと思います。それでは根本的な予防には繋がりにくいです。

なぜならば、膝は本来であれば安定して欲しい関節でもあるため、本来動いて欲しい足関節や股関節に動きの制限がありうまく動かなければ膝が必要以上に動いてしまい膝を動かす筋肉に負担がかかり疲労が溜まる形になります。

なので膝だけでなく、足関節や股関節周りの筋肉の柔軟性も必要になります。

最後まで見て頂きありがとうございます!

今回は学生のスポーツ選手に参考になる内容だと感じます!

内容が漠然としていますが、より詳しく聞きたい方は是非コメントやプライドまでご連絡下さい!

次回の投稿も是非覗いてみて下さい!